私はいつも、米は京の米職人というお店で購入しています。↓

↑このお店ではお米を無料で真空パックにしてくれるので、そのまま備蓄もできますし、お米が綺麗で異物混入等もなく、美味しいので、とても信頼を置いています。

ただやはり、質が良いゆえに、お値段はそれなりにします。

可能であればすべての米を「京の米職人」で買いたいところだけれど、近年、うちで米の消費量が上がってきており、なかなか、「京の米職人」だけで米をまかなうということに経済的厳しさを感じるようになってきていました。

農家直販で安く有機玄米ゲット

そんなとき、ネットを見回っていたところ、農家さんから直接買えるサイトで、かなり格安で有機栽培の玄米が販売されているのを発見しました。

寄せられている感想も良いものだったので、備蓄ではなくすぐに消費するための米であればたまにはこういうところで買えば節約になるかなと思い、思い切って20㎏注文。

これが、昨年の7月上旬のことでした。

そして届いたのがこちら。↓

↑なっ……なんか、お酒の段ボールが再利用されてる。

全体的に梱包の雰囲気もアットホームというか何というか……(笑)。

ま……まあ、お店ではなくて、個人の農家さんなのだから、こういう感じになるのも当たり前だよな。20㎏もの米を送っていただけただけでも感謝。

開封~20㎏が一包み

と気を取り直して段ボールを開けてみると……。↓

↑おっ???

こ、これは……。20㎏が、一つの紙袋に入れられているのか??(笑)

うわー。それはすごいな。20㎏一つというのは、重すぎて運べないな……。

その場で小分けして保管

そこで、5㎏用のプラスチック製米袋一つ(「京の米職人」の米を使い終えたときに捨てずにとってあった丈夫なもの。ジッパー付きで密封可能)に玄米を小分けし、残りは紙袋のまま保管することに。↓

↑紙袋を開けると、綺麗な玄米が姿を現しました。

↑梱包の雰囲気は清潔感があるとは言いがたかったけれど、お米は大丈夫そうで良かったな。

そう思いながら小分けの作業を終えて、プラスチック製米袋に入れた方は食品庫へ、紙袋に入れたままの方は、余分な置き場がなかったため、居間のテレビの横あたりに置いておくことにしました。

二週間後。小分けにした袋を開けたら蛾が…

そして、約二週間後(7月下旬)。

それまで食べていた米を食べきり、ついに、20㎏買った玄米を食べるときが来ました。

まずは3合くらい炊いてみようかな、なんて思いながら、小分けにしておいたプラスチック製米袋を開けます。

すると。

米の上を、2匹ほど、小さな1㎝くらいの茶色っぽい

……え?

一瞬、理解できませんでした。米袋は密閉されていたはずで、外から蛾が入るってことなくない?

ちょっと待って、だとしたら……。

まさか……米の中から湧いたの?

そう思っている間に、一匹が羽ばたいて米袋から飛び出します。

ギャーーーー!!

気持ち悪すぎる

私は慌てて米袋の封を閉じました。

嘘……。うちに届いたばかりのときは、虫なんかいなかったのに。

二週間置いてある間に湧いたの?

調べたところ、この蛾は「ノシメマダラメイガ」という名で、米の外側に卵を産み、その卵は20℃以上の気温になると孵化して、幼虫は

卵は、稲刈り前の稲穂や、貯蔵時に産み付けられることがあるそうで、今回の場合その可能性が高いんじゃないかと思いました。

もう……どうすんだこれ……。

米につく虫は食べても害は無いとのことで、その点は良かったのですが、そう言われても……この米……気持ち悪すぎない?(泣)

破棄したい

また蛾が飛びだしてくるかもしれないと思うと、米袋の封を再び開けるのが怖い。

テレビの横に置いてある、紙袋に入れたままの米も、中は、一体どうなっているのやら。

確認せず、袋のまま捨てたい。

20㎏もの玄米を捨てるなんてもったいないし、格安といっても1万円以上はしたんだから、破棄したら節約どころか大損だ。

でも、幼虫やらサナギやら成虫やら?? そんなのと対面したくなーーーい(泣)!!!

気を取り直して向き合う

しかしながら……。やっぱり、もったいない。

せっかく買ったんだし。虫を取り除けば食べられるんだし……あの蛾、小さかったから、そこまで不気味でもないし(不気味だけど)……。

米なんて良いものだけを食べて育った虫なんだから、それ以外の汚いものとかは食べていない虫なんだから、そう思えばそこまで悪者にも思わず済むかも??

など、自分を色々と励まし、とにかく、まず、米の中にいる成虫だけでも取り除くことにしました。

5時間かけて成虫を取り除く(一次チェック)

そこからはまるで苦行です。

まず、意を決して米袋を開封。中に入っている米を、中くらいのガラスボウルに入れられるだけ入れて、そこからお玉一杯分すくって皿にあけ、蛾を小さじですくって捕獲し、ティッシュにくるんで捨てます。

お玉一杯分の玄米に、3~5匹くらいの蛾がいて、捕獲するたびにゾワゾワします。

成虫を取り除いた米は新品のジップロックに移していきます。↓

↑一袋に約2.2㎏の玄米が入りました。

ガラスボウルの玄米がなくなればまた補充して……ということを繰り返し、作業すること5時間。

米入りジップロックが9袋できて、虫の一次チェックは終了しました。

炊く前の最終チェック

しかしチェックはここで終わりなわけではありません。

取り急ぎ成虫は取り除いたつもりだけれど、お玉一杯ずつのわりとおおざっぱなチェックだったから見逃したものもあるかもしれないし、まだ孵化していない状態の卵とかが潜んでいるはずです。

そしたら、ジップロックの中で成長して、成虫になってしまう。

それを炊く前にもう一度、細かくチェックしないと、気持ち悪くて食べられない。

虫米チェックという家事

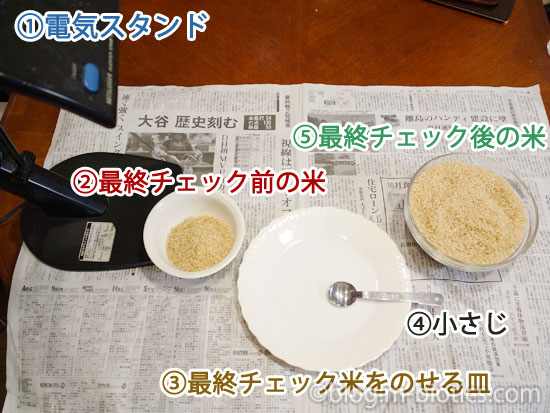

そこで、米とぎ前の米を最終チェックする

やり方は、色々と変遷を経て、最終的に以下のスタイルに落ち着きました。↓

↑まず、テーブルに新聞紙を敷き、その上に以下のものを用意。↓

①電気スタンド(細かい作業で目を使うので手元が明るい方が良いです)

②最終チェック前の米(一回分:100g)

③最終チェック米をのせる皿(白い皿が異状を判別しやすいです)

④小さじ(計量スプーン。皿に米をのせるのに使います)

⑤最終チェック後の米を入れるボウル

小さじですくう

↑最終チェック前の玄米を入れた小鉢から、小さじ一杯分をすくい取ります(それ以上の量だとチェックが大変なので小さじ一杯分にとどめます)。

皿にあけて虫米等を弾き飛ばす

↑白い皿全体に米を広げるようにのせ、小さじで米を触りながら隅々まで目視チェック。

変な物がないか探して、怪しげな物を発見したら小さじで皿の外(新聞紙)に弾き飛ばします。(弾き飛ばした虫米は最後にまとめてゴミ箱に捨てます)

綴 れ米(虫の繭)に注意

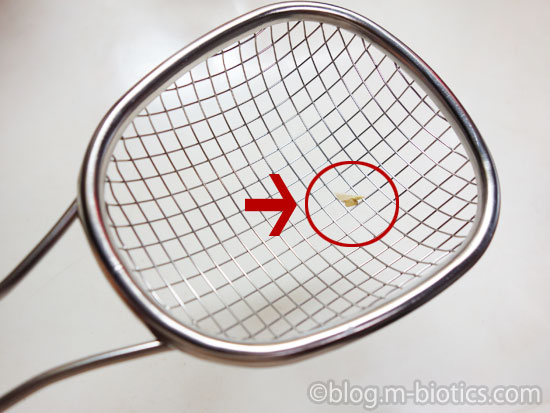

一見大丈夫に見えても要注意なのがこれ。↓

↑わかりにくいですが、米が二粒くっついています。

これは

↑明らかな虫はもちろんのこと、こういう綴れ米なんかも、見つけたらサッと場外送りです。

最終チェック後はボウルに移す

↑最終チェックが終わった米は、皿からボウルに移します。

一日100gがノルマ

これを玄米100g分やったら、その日のノルマは終了ということにしていました。

玄米100gのチェックで、10分~15分はかかります。

この最終チェックをやり始めた当初は一日に500gくらいこなしたこともありましたが、大変すぎて続かず、無理のない「一日100g」で地道に頑張っていくことにしました。

(最終チェックした米が300g~500g程度まで溜まったら、その米を研いで炊飯していました。)

大きな綴れ米を除去するための道具購入

ちなみに、上述した「綴れ米」は、最終チェック中に皿の上で見つけるとドキッとして精神衛生上良くないので、最終チェック前の米を小鉢に100g分入れる段階で「綴れ米」を除去できるように購入したのがこちら。↓

↑下村企販の油切りザル。(日本製)(税込み1056円)

↑本来は、このパッケージ写真にあるように、揚げている途中のフライドポテトや唐揚げなんかをすくって油切りするための道具です。

↑ステンレス製で全長30㎝。網目のサイズは1マス約5~6mm

↑この網で、最終チェック前の米を小鉢に移すときに

↑このように、大きめの綴れ米が網に引っかかるので、これを、都度捨てます。

除去精度は50%

この油切りザルによる綴れ米除去精度は、体感で50%。綴れ米全体の半分は取り除けるといった感じ。

米粒が3~4粒以上くっついたような大きめの綴れ米は引っかかるのですが、2粒程度くっついた小さめの綴れ米は通過してしまうのが除去精度があまり高くない原因です。

しかし、これ以上網目が細かいと正常な米まで通過しにくくなってしまいますし、市販品のザルの中ではこの商品が「綴れ米除去道具」としてなかなか使い勝手が良いのではないかと思います。

実際、事前に綴れ米が半分除去できただけでも、虫米最終チェック時のストレスはだいぶ軽減できました。

苦節6ヶ月半

夏の盛りの7月下旬からスタートした虫米チェックを、毎日100gずつ続けること約6ヶ月半。

クリスマスも虫米チェック、お正月も虫米チェックで過ぎて、2月。

↑やっと!! 最終チェック前の米があと小鉢一杯分というところまで来ました!!!

これが終われば……6ヶ月半にわたる虫米との苦闘も終了だーーーー!!!

↑いつものように皿の上で虫米チェック!

↑最後のチェック米をボウルに移したら……。

↑ウォーーーー!! 終わったぁぁぁぁ!!!

こうして、虫米20㎏と向き合い続けた6ヶ月半の物語がひとまず終結したのでした……!

最初は「失敗した」と思った

米に虫が湧いた当初は、失敗した!! と思いました。

安いからって飛びつかずに、高くても、収穫後の米の管理が衛生的に行き届いているような店で買えば良かった。

虫のついた米と毎日毎日向き合って、小さじ1杯ずつ除去処理するとか、自分の一生の中で、こんな経験をすることになるとは思わなかった……。

出てくる虫のパターンがわかって冷静に

虫が気持ち悪くて気持ち悪くて、最初は作業するのが本当に憂鬱でした。

しかし、作業をしているうちに、出てくる敵(虫、虫米)の種類にはパターンがあるということに気づきました。

①成虫(生きてはいない)

②幼虫(0.5㎜×5㎜ほどの小ささ)(生きてはいない)

③サナギ(1㎜×5㎜ほどの小ささ)(生きてはいない)

④米の胚芽部分から白い糸が出たもの

⑤綴れ米

⑥ふにゃふにゃした米粒(繭になりかけ?)

↑これ以外の物は出てこない。そうわかったときに、「次は何が出てくるんだ」というビクビク感が減り、わりと冷静に淡々と作業ができるようになりました。

上記①、②、③(成虫、幼虫、サナギ)について、一次チェック後はジップロックに入れて極力空気を抜いて密封保存していたおかげか、生存した姿で出てきたものは一匹もなく、それも、精神的に助けになったと思います(敵が動かないと、抵抗感が比較的少なくて済みます)。

良い経験になった

20㎏分、虫米チェックをやりとげて思うのは、良い経験になったということです。

こんな経験、せずに済むならその方が良いと思いますが、米というものを食べる以上は虫が湧く可能性は常にあり、そのときに対処する方法を身につけているのは損なことではありません。

虫が湧くような米を買いたくはありませんが、もし買ってしまったとしても、そのときは、大変だけどどうにかなる。そう思えるような経験を積めたのはプラスでした。

虫米チェックはとても細かな選別作業なので、「あそこまで細々した作業をやり遂げられたんだから」という謎の自信がつき、日常生活の中でちょっと手間のかかるような作業が発生しても「虫米チェックをやった私ならやれる」と自分を励ませるようになったのも収穫でした。

米20㎏、全部捨てたいという衝動にも襲われたほどだったのに、そうはせず向き合い、なんとか無駄にせず食べられて本当に良かったです。

虫の湧きにくそうな米選び

とは言え。今後はやはり、なるべく虫の湧きにくそうな米を買い求めたいと思っています。

「京の米職人」で買えそうなら、それに越したことは無し。

そこ以外の店で買いたいときは、

収穫後の米を低温倉庫で保管している。

と、お店の説明に書いてあるところを極力選びたいです。

その他、

玄米の選穀機で石やゴミなどの異物を取り除いてある

色彩選別機で色のついた玄米(茶色、白濁、虫食い等)を除去している

倉庫の清掃状態に気を配っている

等、書かれていると安心できます。

ただ、そういうことが一切書かれていない、実際のところがわからないお店で買わなければならない場合もあるはずで、そういうときは、商品から清潔感が漂っているかどうか、第六感を研ぎ澄ませて、購入するかしないか決めたいと思います。

米購入後、虫予防の為の行動

購入後、真空パック入りであればそのまま保管で良いと思いますが、紙の米袋に入った米を買った場合は、すぐにジップロックに小分けにし(小分けの段階でザッと目視による虫チェックを行う)、空気をなるべく抜いて保管しようと思っています。

そこまでやっても、出るときは出るんだろうな!!

そしたらそのときはそのときだ!!

なんとか除去作業をして食べたいと思います(ヒー!!)。

追記:家庭用の精米器購入

「虫が湧いた玄米も、精米すれば虫が除去できる」という情報を見て、タイガーの精米器を購入しました(精米器レビュー記事はこちら)。

ごく薄く玄米の表面を削れる「やわらか玄米」というコースがあり、虫除去作業後の玄米をそのコースで精米して食べたりしました。

玄米が、なんとなくさっぱり綺麗になった気がして、気分良く食べられて良かったですよ!